多くの普通預金利息が0.2%になって、しばらく経ちます。

利息、ずいぶん増えたなと感じたこともあったのではないでしょうか。

個人の場合の受取利息

個人事業のときは、事業用の預金口座に入金される利息は、事業所得に影響しませんでした。

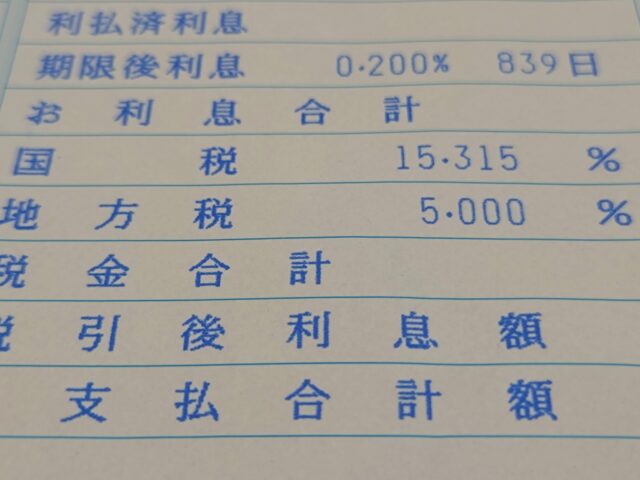

利息が入金されるときに、源泉所得税(15.315%)と住民税(5%)が天引きされて税金の処理は完了し、確定申告をすることができない収入になっているからです。

仕訳としては、普通預金/事業主借 となります。

事業主借は、「事業所得に影響しない収入」が発生した時に使う科目です。

摘要欄には「利息」とだけ入力しておけばよいです。

もし、誤って「受取利息」で処理し、そのままにしていると、事業所得が多すぎになってしまいます。

年利が上がっているので、数千円から数万円、所得を過大に申告してしまっている場合もあるかもしれません。

直近の会計データをチェックしておきましょう。

また、消費税の申告が必要で、一般課税で申告している場合は、税金が天引きされる前の利息を、非課税売上として集計します。

(2割特例や、簡易課税の届出をしている場合は、集計しなくてよいです)

一般課税の場合、事業用の預金口座に4,367円入金されたとしても、源泉所得税と住民税とが引かれる前の総額5.480円※を事業主借(非課税売上)として入力します。(プライベートの預金の利息は無視してかまいません)

※4367/(1-0.20315)=5480

普通預金 4,637 事業主借 5480(非課税売上)

事業主貸 1,113

法人成りした場合の受取利息

個人事業を法人成りし、法人の登記を終え、登記事項証明書が発行できるようになると、法人の銀行口座が開設できます。

銀行で何も言わなければ、利息が付く普通預金口座になります。

預金というのは、銀行にお金を貸していると同じなので、利息が付くのが原則です。

ただ、口座開設時に「普通預金の決済性預金で」と依頼すれば、利息が付かない代わりにペイオフ対策のいらない(1千万円以上の預金も全額保護)になります。

利息が低い時期だと、決済性預金をおすすめしましたが、利息がそれなりにつく昨今だと、利息が付く普通預金でもよいかなと考えています。

法人の場合、同じ預金残高と年利でも、なんと、利息の入金額が増えます。

住民税(5%)が、法人では天引きされないからです(昔はされていました)。

このように、個人と法人では利息の扱いが違ってきます。

しかも、個人と違って、預金利息も法人の決算に含めて、法人税の申告をする必要が出てきます。

また、消費税の申告を一般課税で行う場合、受取利息は総額で「非課税売上」として影響します。

(2割特例、簡易課税の場合は集計しません)

この際の入金額を、源泉所得税が天引きされる前の受取利息総額に戻す計算式が変わります。

入金額÷(1-0.15315)

ハガキなどで税額が判明していれば、その金額を使ってもよいです。

源泉所得税についての法人税の申告

個人事業の場合、ここで計算された源泉所得税額は無視してよかったのですが、法人の場合は、源泉所得税を法人税の申告に含めます。

法人なのに法人税ではなく、源泉「所得税」がかかるのが不思議ですが、これは名前はともかく、法人税の前払い、予定納税として扱います。

そのため、個人の所得税のときの「源泉徴収税額」のような処理をします。

個人で所得が0なのに源泉徴収税額(天引き)があれば、税金が納めすぎなので還付されました。

法人でも同様に、法人が赤字なら還付されます。

これまで、年利が小さかったので、数円の還付が多かったとでしょうが、今後は1000円前後の還付もありえます。

また、黒字で法人税がかかる場合は、源泉所得税として法人税を前払した分、決算のあとの納税が減ります。

また、法人税の別表四で、源泉所得税が所得に加算されていることも確認しておきましょう。

法人の利益は、当期純利益からスタートしますが、その利益は、源泉所得税分がマイナスされているからです。

個人の所得税のときと同様、税金を払っても経費にしないのです(個人では事業主貸にしていた)。

また、還付されたとしても収益にはしません。

払ったときに税金が減らない支出=もらったときに税金が増えない収入という原則があります。

法人化すると、個人のときと経理が色々変わってきます。より注意して処理を行いましょう。

近況報告

今日は、六本木の国立新美術館で毎日書道展。招待券があり、無料観覧。ものすごい規模の展示。

その後は立教税理士会に顔を出し、早めに退席。

帰り道にTINK ARCADEでサムライスピリッツ斬紅朗無双剣・零スペシャル対戦会に参加。

1日1新:毎日書道展

1980年生まれ。木村将秀税理士事務所・代表。主にフリーランスやNPO法人のサポートをしている。自分で経理・申告したい/顧問税理士をつけたい/記帳代行を依頼したい に対応。特技はウォーキング(最長は戸塚~小田原間 45km 14時間)、趣味はジャズ喫茶巡り・村上春樹の本・SNK対戦型格闘ゲーム。プロフィール詳細