会社の経理で用いる複式簿記は、歴史が古く、遅くとも15世紀からありました。

なぜ、借方・貸方と左右に分けていたか、ご存じですか?

昔は、電卓もなければExcelもありませんでした。

そこで、計算を素早く行うために、すべての計算を、縦方向に足し算するだけで済むように、左右に分けたのです。

残高を求める引き算は究極、最後に1回だけやればいいようにしたわけです。

完全アナログ時代の、効率化の工夫があったのです。

しかし、いまは、ExcelやGoogle Spreadsheetsがあります。

会計データを扱う場合の、自由度は増しています。

簿記の教科書の知識にとらわれず、柔軟に考えてみましょう。

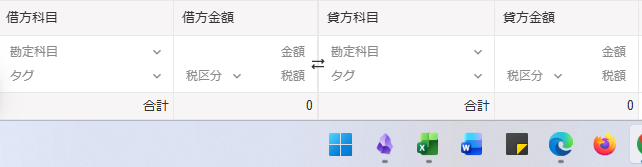

借方・貸方を1列に扱う

Excelで現金出納帳などを作成する場合、別に、借方と貸方、つまり、収入と支出とで、列を分ける必要は、ありません。

入出金の列は1つだけにして、プラスとマイナスで、支出と収入を区別してもいいわけです。

私の場合、現金出納帳は、ほとんどが出金(費用、生活費の払い)で、入金(銀行からの引出し)はたまにしか行われません。

ここで入力を高速化したい場合、出現回数の多い出金は正の値、回数の少ない入金は負の値(マイナス符号を付す)とするのがひとつのアイデアです。

入金をマイナスで入力するのは直感に反するかもしれませんが、そういうルールと決めてしまえば楽です。

Excelの現金出納帳を、会計ソフトへのインポート用データにするときも、入金・出金が一つの列にまとまっていると楽です。

プラス・マイナスを関数で補正して、仕訳データに変換しやすくなります。

ネットバンクの入出金明細を1列にするには

銀行の通帳、そしてネットバンキングからダウンロードするCSVデータは、出金・入金が2列になっています。

これを、どう1列にするか。

Excelの算式で、出金の列+入金の列=仕訳の金額列 にしてしまえばいいです。

また、CSVデータに摘要が入っているでしょうが、経理のデータとして使うには、記載がざっくりしすぎています。

これは、データの中身をご存じのご自身で、適宜メモ入力して補うことになります。

(通帳の場合は、通帳にメモする。メモしすぎると、ATMで支障が生じる可能性があります)

これは、別の列・別のセルに入力したほうがよいです。

そして、仕訳データの摘要列には、もともとあった文字情報のセルと、メモのセルとを & で接続して、1列にしてしまいましょう。

現金、預金のExcelデータをインポートする場合の注意点

昔、簿記を習った方は、特殊仕訳帳、二重仕訳削除金額という言葉を覚えているかもしれません。

そんな知識、現代で使うのかな? と思うかもしれませんが、今こそ生きてくる考え方です。

現金出納帳をExcel・CSVでインポートし、さらに、預金のExcel・CSVインポートをすると、預金から現金を引き出した仕訳と、現金を預金に入金した仕訳が、ダブって入ってしまいます。

Excel現金出納帳、預金のCSVデータ、それぞれが、特殊仕訳帳なのです。

特殊仕訳帳は、相手科目が固定されている仕訳帳のことです。

相手科目は、現金出納帳なら現金勘定、預金データなら普通預金に固定されています。

固定された相手科目のことを、親勘定といいます。

特殊仕訳帳である現金出納帳に、他の特殊仕訳帳の親勘定(ここでは普通預金)が登場すると、そこが二重になってしまうのです。

この対策は、相手科目が他の親勘定のときは、相手科目を他の親勘定の代わりに「振替」という仮の資産勘定にすることです。(勘定科目「振替」を追加します)

現金引き出しのときは、現金/振替 100 と 振替/普通預金 100 という2つの仕訳が入って、二重仕訳にならなくなります。(インポート後、振替の残高0を確認)

freeeなどで複数の銀行をAPI連携する場合も同様の考え方が使えます。

ただ、なるべく現金勘定は使わない(役員借入金で購入し、月1回精算=社長に返済する)ことや、事業で使う銀行口座は一つだけにすることが、経理のシンプル化に有効です。

近況報告

ルーティーンをこなしつつ、家族と港南台に買い物に。冬支度をしています。

子どもが書道展に出すというので出品料をコンビニで払い込み。

1日1新:新しい著者のメルマガ・Kindle本を購読

1980年生まれ。木村将秀税理士事務所・代表。主にフリーランスやNPO法人のサポートをしている。自分で経理・申告したい/顧問税理士をつけたい/記帳代行を依頼したい に対応。特技はウォーキング(最長は戸塚~小田原間 45km 14時間)、趣味はジャズ喫茶巡り・村上春樹の本・SNK対戦型格闘ゲーム。プロフィール詳細