長年、Excelで家計簿をつけています。

フリーランス税理士として、いくら利益をあげればいいのかは、結局のところ、生活費がいくらかによるからです。

また、収入としては事業以外のものもあり、トータルで財政状況を把握する目的でつけています。

いまExcel家計簿をどう運用しているか書いてみました。

家計簿については、いくつか記事を書いています。たとえば:freee会計+Excel家計簿に入門する

決済手段別にシートを入力

現金、SUICA、信金、銀行、クレジットカードなどの決済手段別にワークシートを作成します。

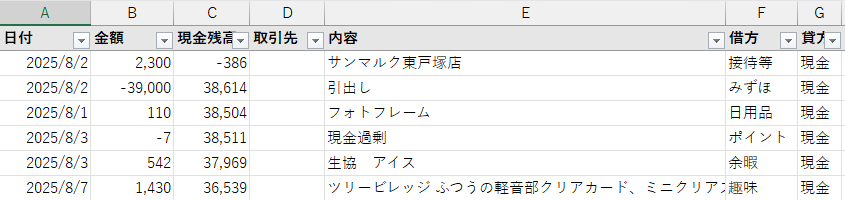

日付, 金額, 現金残高, 取引先, 内容, 借方, 貸方 の列を作成します。(以下、共通フォーマットといいます)

現金の場合は、日付順にはこだわりません。最終的にピボットテーブルで集計するので。

これは、会計ソフトへのインポート用のExcel入力と同じ考えかたです。

そのため、一時的に現金マイナス残高が出ることもありますが、時系列に入力していないことが原因なので、気にしていません。

ただ、その日の残高と、現金を数えた金額が一致していることは確認しています。

プライベートの現金から払った経理にもれ・金額誤りがないことをチェックすることにもつながります。

立替経費を役員借入金で処理。「後からレシートが出てきた」を防ぐには – 税理士 木村将秀のブログ

また、金額列は1列にし、入金は負の金額で、出金は正の金額で入力しています。

出金のほうが件数が多いので、入力しやすいようにするためです。

入金・出金の列を分けてしまうと、データとして処理が面倒にもなります。

会計ソフト用のインポートCSV・Excelを使うときも、この考え方を応用できます。

インポートの記事もいくつか書いています:経理の事務が進まないときの対策(弥生会計CSVインポートの例も)

経費がある場合は、取引先を入力し、借方勘定科目を経費とします。

それ以外のプライベートな支出は、適切な勘定科目を設定しています。

勘定科目名の設定のコツとしては、1文字目をすべて異なる音にすることです。

Excel入力の際、2タイプでオートコンプリートが働き、入力が楽になるからです。

SUICA、銀行、カードなど、CSVデータが取れるものは、それを活用しています。

計算式を使って、最終的に、各シートに、先ほどの列を持つ共通フォーマットのデータを作成します。

事業用の預金口座は、freee会計の試算表から、その月の入金合計・出金合計だけを入れたシートを作ります。

明細は、freeeを見ればいいので。

また、事業用カードは、引落し額だけ事業用口座から分かればいいので、家計簿には入れません。

家計簿は、ほぼ、現金主義で作っているということです。(プライベートのカードだけは発生主義)

マクロですべてのシートを1シートに集約

このように、すべての決済手段で共通フォーマットを作れば、あとは、すべてのシートを1枚のシートに集めるだけです。

Microsoft Accessをやっていた方なら、ユニオン・クエリを作るイメージです。

VBAコードはChatGPTに書いてもらいました。こんな感じです。

Sub ProcessSheets()

Dim wsLeftMost As Worksheet

Dim ws As Worksheet

Dim lastRow As Long

Dim pasteRow As Long

Dim i As Integer

' 左端のシートを取得

Set wsLeftMost = ThisWorkbook.Sheets(1)

' 左端のシートの2行目以降を削除

With wsLeftMost

If .Rows.Count > 1 Then

.Rows("2:" & .Rows.Count).Delete

End If

End With

' 貼り付け開始行

pasteRow = 2

' 左から2番目のシートから8番目のシートまでループ

For i = 2 To 8

If i <= ThisWorkbook.Sheets.Count Then

Set ws = ThisWorkbook.Sheets(i)

' A:G列の最終行を取得

lastRow = ws.Cells(ws.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row

' データをコピーして左端のシートに貼付け (2行目以降)

If lastRow >= 2 Then

ws.Range("A2:G" & lastRow).Copy

wsLeftMost.Cells(pasteRow, 1).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues

' 貼り付け位置を更新

pasteRow = wsLeftMost.Cells(wsLeftMost.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1

End If

End If

Next i

' クリップボードをクリア

Application.CutCopyMode = False

End Subいま、決済手段が7つあるので、7つのシートからデータを持ってきています。

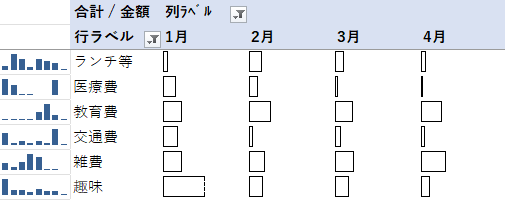

ピボットテーブルで月別・勘定科目別に集計

共通フォーマットのデータがあれば、ピボットテーブルで集計することが可能になります。

マクロで1つのシートにまとめたら、それをもとに、ピボットテーブルでつくった月別推移表を更新すると、入力した月までの家計簿の集計結果がまとまります。

売上入金、売上以外の入金(児童手当など)、経費の出金と、家計簿科目を集約したことになります。

この際、入金はすべてマイナスの金額で入れているので、「総計」がマイナスだと、黒字ということになります。

直感的ではないですが、自分が分かればいいので、ステップを減らすことを優先して、こうしています。

推移表には、スパークライン※1で月々の増減傾向を把握し、月ごとには条件付き書式→データバー※2を表示して、金額の多い勘定科目がわかるようにしています。

※1 Alt→N→S→O

※2 Alt→H→L→D→Enter

いつもの金額と違う!(大きすぎる、少なすぎる、ダブっている)と感じたら、ピボットテーブル内のセルをクリックすれば、詳細が新しいシートに開かれるので、確認ができます。

だいたい、勘定科目の設定ミスが多いのですが。

確認したら、Ctrl+Zで詳細シートを閉じてしまいます。

この金額のチェックの見方は、会社の会計ソフトでの月次試算表(推移表)の見方と同じです!

合わせて、各月末の、現預金の残高も入れておき、年始からの純資産の増減推移を入力しています。

ここで、理論上は、収支の総計の累計額と、純資産の増減額がほぼ一致するはずなのですが、カードや途中で処理方法を変えた関係で、数万円は差額が出ます。

まあ、家計簿ですし、許容範囲かなと。

この推移や、予算との対比を見て、収支の改善をしています(最近はお酒を買わなくなりました)。

家計も事業も、お金の考え方は同じです。

近況報告

お客様や、お仕事をお願いしている先とのメールやりとり。ゆうパックでお預かりしていた資料を返却するなど。

1日1新:Flexible Tripod TOUGH

1980年生まれ。木村将秀税理士事務所・代表。主にフリーランスやNPO法人のサポートをしている。自分で経理・申告したい/顧問税理士をつけたい/記帳代行を依頼したい に対応。特技はウォーキング(最長は戸塚~小田原間 45km 14時間)、趣味はジャズ喫茶巡り・村上春樹の本・SNK対戦型格闘ゲーム。プロフィール詳細